7月9日,燕莎橋東南角,一報刊亭接到街道通知稱將移除。目前,該處報刊亭已不見蹤影。新京報記者 王貴彬 攝

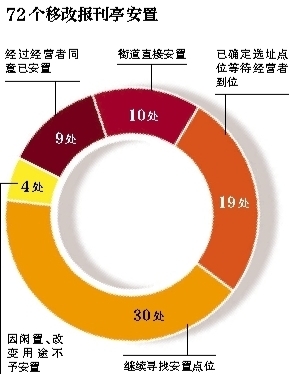

7月31日夜,朝陽區對72個報刊亭進行移改,記者昨日從朝陽區環境辦獲悉,朝陽區正在對已整治報刊亭進行一對一安置。截至目前,19處報刊亭完成了安置。但北京市報刊零售公司相關負責人表示,作為報刊亭的產權方,該公司並未接到新位置的通報,“也沒人來跟我們協商”。

報刊亭選址突出“離居所近”

朝陽區環境辦表示,在72個移改報刊亭當中,經過經營者同意已安置9處,街道直接安置10處,已確定選址點位等待經營者到位的19處,繼續尋找安置點位30處,因閑置、改變用途不予安置的4處。

有關負責人介紹,在報刊亭選址方面,“好經營”和“離居所近”是他們的主要考量內容。現在各個地區都在挖掘現有的資源,尋找小區出入口、商市場周邊等便於經營的點位。同時,也鼓勵經營者在自家附近尋找合適經營的點位,經認定符合《城市道路公共服務設施設置規范》的,便可以確定點位。此外,針對部分放棄經營的報刊亭主,朝陽區也積極提供就業資源,解決他們的再就業問題。

北京市報刊零售公司相關負責人表示,很多讀者的習慣是等公交的時候在旁邊的報攤上買一份報紙,“我們也看了一兩處移改的位置,感覺比較差,至於到底好不好,應該由報亭經營者來說。”

各區縣報刊亭不符合設置標准將移改

市市政市容委景觀處處長韓建平介紹,此次不是僅僅挪移朝陽區的報刊亭,朝陽區是第一個啟動該項工作的,隨后其他區縣也將啟動報刊亭整治,不符合設置標准的也要移改。

韓建平稱,今年4月以來啟動了城市設施的專項執法治理工作。下半年,還將按照治理計劃和安排,繼續組織全市各設施的主管部門,執法部門和16區縣市政市容委,嚴格按照治理標准,繼續加大對違規城市設施和違法行為的治理力度,確保達到設施設置規范有序。

此外,年內北京市還將出台“關於加強全市城市道路公共服務設施管理工作的意見”,該意見將對城市設施,比如報刊亭、電話亭、坐椅等樣式設計、設置密度、點位規劃、組織審批、實施建設、日常監管都要一一明確。

■ 追問

為何多數報刊亭未完成安置?

朝陽區環境辦稱,在報刊亭移改后續安置中,北京報刊零售公司反復提出“必須原址恢復”﹔同時,還出現部分經營者不接聽街道電話,約談不見面,見面不配合等情況。據部分報刊亭主與朝陽區相關部門反映,亭主無法擅自恢復經營,原因主要在於他們與報刊零售單位之間的“包銷”關系。如擅自恢復經營,會出現以下三種情況:一是報刊零售單位不給供貨﹔二是報刊零售單位超量供貨,未售完報刊的預付款從押金中扣除﹔三是押金、租金、管理費等業務經費可能不予退還。

昨日,北京報刊零售公司負責人表示,不存在公司不向移改報刊亭供貨的情況。

報刊亭是否存在超范圍經營?

朝陽區環境辦表示,在此次的整治工作中發現,朝陽區區域內的報刊亭存在非法經營、無照經營的現象。以建外地區為例,多個報刊亭經營者持其他區縣報刊亭營業執照,屬於擅自挪移亭體,變更點位行為。此外,報刊亭創建的初衷,是承載“輿論陣地”的功能。目前,大多報刊亭主要靠販賣烤腸、飲料冰棍、香煙零食、手機充值卡等商品,甚少有售賣《人民日報》、《北京日報》、《求是》等黨報、黨刊。其“輿論陣地”功能逐漸淡化。

朝陽區環境辦稱,在朝陽區多處報刊亭營業執照負責人為王某、胡某、陳某和成某,但大部分的實際經營情況,是層層轉租、轉包給他人。按照規定,報刊亭經營人員不得將報刊亭轉包、轉租其他單位或個人經營。

北京市報刊零售公司相關負責人表示,報刊亭是國有資產,所以營業執照上面的姓名都是各級郵政部門的工作人員,否則會涉嫌國有資產流失,因此會出現營業執照與實際經營不是同一個人的情況。

報刊亭留存報刊將如何處理?

三裡屯街道辦事處的相關負責人說,針對一些經營者手中還有留存的報刊,將發動有愛心的社會單位將這些放棄經營的攤主的報刊購買下來,作為共建圖書捐贈給駐地武警部隊。

朝陽區環境辦表示,除三裡屯街道,朝陽區其他街道、地區辦事處也在動員社會單位,購買經營者的報刊用於捐贈學校、部隊、社區圖書館,一方面減少經營者損失,另一方面也借此豐富地區的文化生活。

■ 報刊亭大事記

●1999年以前 北京市有1000多個散報攤。

●1999年 北京市政府將報刊亭建設納入當年“為民辦實事”之一,首次啟動了報刊亭的大規模建設,當年城區建了800個報刊亭。

●2000年至2003年 建設報刊亭1529個。到2003年,全市共建設報刊亭2300多個。

●2008年 全市報刊亭數量達到高峰,總共約有2500個。

●2009年以后 全市報刊亭數量逐漸回落,現在約有2000個左右。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!